相続放棄申述書とは

相続放棄申述書は、相続人が相続財産を放棄するために家庭裁判所へ提出する法的書類であり、相続放棄の意思を裁判所に伝えて認可を得るために不可欠な文書です。

相続放棄には家庭裁判所への申述が必要

相続放棄とは、相続による権利の取得を完全に放棄する法的手続です。相続放棄を行うためには、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があり、この期限を過ぎると原則として相続放棄ができません。

そして、相続放棄申述書が提出されると家庭裁判所で内容審査が行われ、問題がないと判断された場合には相続放棄が認められます。そのため、相続放棄申述書は相続放棄の手続において重要な書類であり、不備があると受理されない可能性もあるため正確な作成が必要です。

相続放棄申述書の入手方法

相続放棄申述書は裁判所が定める正式な書式があり、裁判所公式サイトからダウンロードが可能です。また、各地の家庭裁判所の窓口でも申述書の用紙が入手可能です。窓口では書き方についての基本的な説明も受けられるため、記入方法を確認しながら進めたい場合には窓口で交付を受けるとよいでしょう。

相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書の書式は、以下のとおりです。相続放棄申述書は、家庭裁判所に提出する正式な書類です。記載内容に誤りがあると手続に不備が発生する可能性があるため、慎重に作成しましょう。

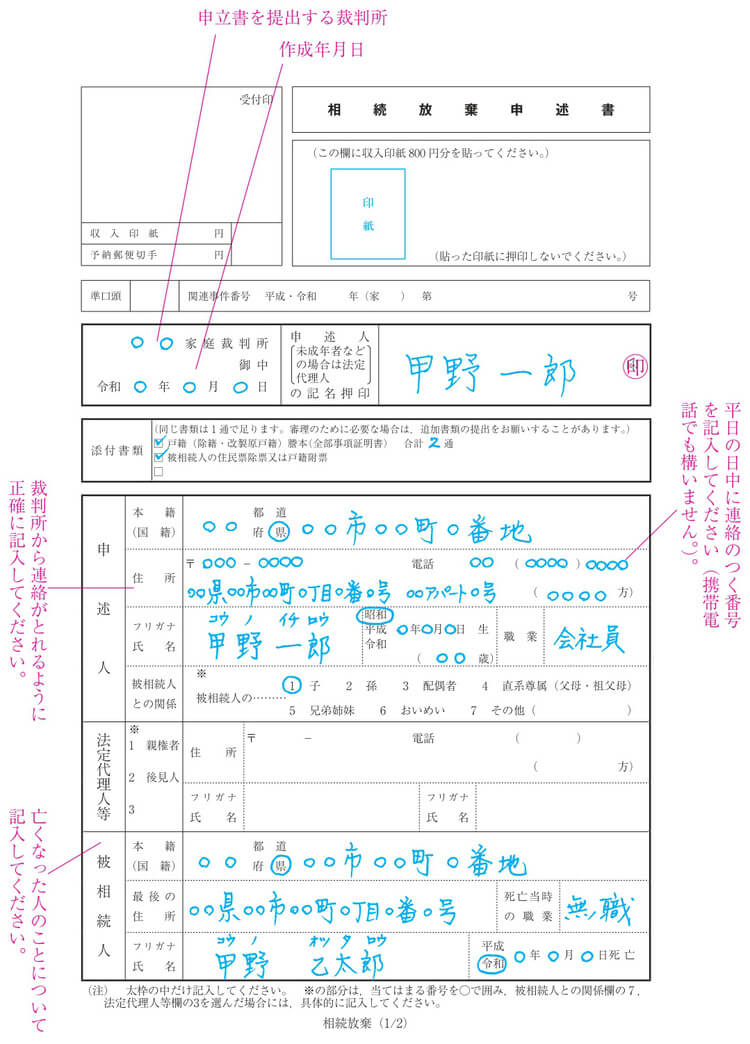

【相続放棄申述書の記入例】

この相続放棄申述書の記入方法について、詳しく解説します。なお、申述書の作成はパソコン入力や代筆も可能です。また、提出時には800円分の収入印紙を貼付する必要があり、収入印紙は裁判所の窓口のほか郵便局やコンビニで購入できます。

日付・提出先の家庭裁判所・申述人の記名押印

申述書の作成日と提出先の家庭裁判所名を記入します。署名欄には申述人が自署・押印します。この部分は申述書の有効性を決める重要な要素なので、正確に記入しましょう。

申述人

本籍地、現住所、氏名、生年月日、連絡可能な電話番号、被相続人との続柄などを記入します。本籍地は戸籍謄本を、現住所は住民票を確認しながら転記しましょう。

法定代理人等

申述人が未成年者の場合、親権者など法定代理人の情報が必要です。法定代理人の住所、電話番号、氏名を漏れなく記載します。

被相続人

本籍地、最後の住所、氏名、死亡年月日を記入します。本籍地は被相続人の除籍謄本から、最後の住所は住民票除票から確認します。死亡年月日は、被相続人の最終的な本籍地がある役所で戸籍謄本などを取得することで確認できます。

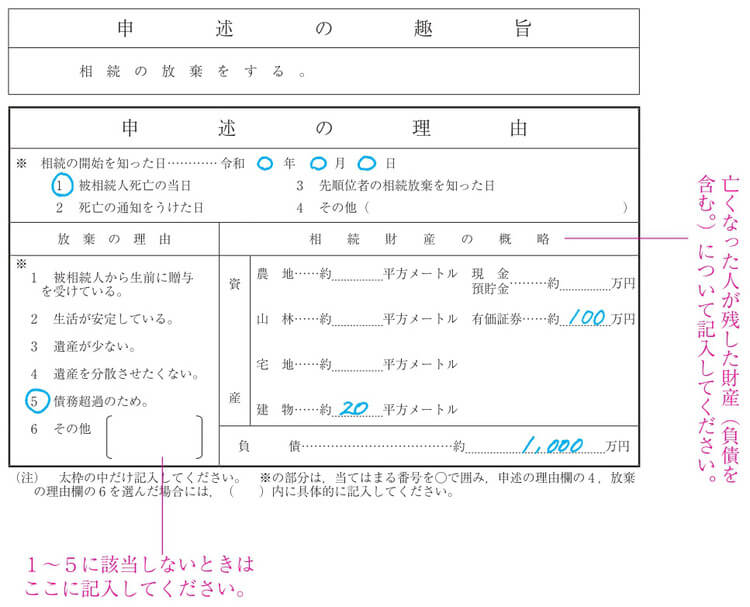

申述の理由

被相続人の死亡を知った日のことであり、この日付が相続放棄の3か月の期限の起算点となります。被相続人と同居していた場合は基本的に死亡日が相続を知った日となりますが、別居している場合は実際に死亡の事実を知った日を記入します。

相続の開始を知った日は相続放棄の期限に関わる重要な日なので、早い段階で把握しておき、期限から逆算して手続を進めるようにしましょう。

放棄の理由

相続放棄の理由は、以下の中から選択します。

- 被相続人から生前に贈与を受けている

- 生活が安定している

- 遺産が少ない

- 遺産の分散させたくない

- 債務超過のため

- その他

該当するものがない場合には「その他」を選び、具体的な理由を記載します。たとえば、長年疎遠で関係が希薄な場合は「被相続人とは長年疎遠で関係が希薄なため」といった形で具体的に説明します。

なお、理由の内容によって相続放棄の可否が変わることはないので、どのような内容を記載しても問題ありません。

相続財産の概略

現時点で把握できている不動産、預貯金、有価証券、負債などの相続財産を記載します。金融機関への照会や登記簿の確認、証券会社への問い合わせなど、可能な範囲で調査した情報を記入しましょう。

不動産については法務局で登記事項証明書を、預貯金は金融機関の窓口での残高照会、有価証券は証券会社へ確認するなど、財産の種類によって確認方法は異なります。正確な金額がわからない場合は概算でもよく、不明な財産については「不明」と記載しておきましょう。

相続放棄するための必要書類

相続放棄の申述には、申述書に加えて複数の添付書類が必要です。まずは、どのケースでも共通して求められる基本書類を紹介します。

共通で必要な書類

- 相続放棄申述書

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 申述人の戸籍謄本

- 収入印紙(800円分)

- 連絡用の切手

以上が相続放棄の申述に必要な基本書類ですが、被相続人との関係によっては追加の書類が求められることがあります。以下では、ケースごとの主な必要書類を紹介します。

配偶者や子が申述人の場合

被相続人の配偶者や子が相続放棄する場合、以下の戸籍謄本を準備します。

- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(除籍または改製原戸籍)

なお、死亡届の提出後、戸籍謄本へ死亡の事実が記載されるのには1週間程度かかるため、相続開始直後は取得しないようにしましょう。

孫が申述人の場合

被相続人よりも先に子が亡くなっている場合、孫が相続人となります。このように、本来の相続人である子に代わって孫が相続するようなケースを代襲相続といい、代襲相続の場合には以下の書類が必要です。

- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本

- 被相続人の子(被代襲者)の死亡記載のある戸籍謄本

それぞれの書類で被相続人と被代襲者の死亡の事実を確認でき、これによって孫に相続権が発生していることを証明します。

父母・祖父母が申述人の場合

被相続人に子や孫がいない、または全員が亡くなっているか相続放棄している場合、第二順位の相続人として父母(祖父母)が相続人となります。

- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

- 子・孫の出生から死亡までの戸籍謄本

- 父母の死亡記載のある戸籍謄本(祖父母が申述人の場合)

父母・祖父母が申述人の場合、被相続人に子や孫がいないことを証明するため、被相続人の戸籍謄本により子・孫の有無を確認します。また、祖父母が申述人となる場合は、父母の死亡を確認するために父母の死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。

きょうだい・甥姪が申述人の場合

被相続人の子・孫・親・祖父母が全員亡くなっているか相続放棄している場合、第三順位の相続人としてきょうだいが相続人となります。また、きょうだいが亡くなっている場合は甥姪が相続人となり、それぞれ以下のような書類が必要です。

- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

- 子・孫の出生から死亡までの戸籍謄本

- 父母の死亡記載のある戸籍謄本(祖父母が申述人の場合)

- きょうだいの死亡記載のある戸籍謄本(甥姪が申述人の場合)

父母・祖父母が申述人の場合と同様に、被相続人と子・孫の戸籍謄本により相続人の確認を行います。加えて、甥姪が申述人となる場合、本来の相続人であるきょうだいの死亡を確認するためにきょうだいの死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。

書類提出後の流れ

相続放棄は重要な法的手続であり、申述書の提出だけでは完了しません。家庭裁判所による審査や確認のプロセスを経て、最終的な受理までいくつかの重要なステップがあります。ここでは、申述書提出後から手続完了までの具体的な流れと、各段階での注意点について説明していきます。

照会書の受領

申述書提出から1週間から10日程度で家庭裁判所から「照会書」が送付されます。これは申述者の意思確認や、法定単純承認事由の有無などを確認する重要な書類です。この照会書に対して「回答書」を提出する必要がありますが、回答書の書式は家庭裁判所によって異なります。回答書に記載する一般的な内容については、次で詳しく解説します。

回答書に記載すべき重要事項

記入が求められる主な項目は以下のとおりです。

- 申述人の基本情報

- 被相続人の死亡を知った日時

- 相続財産の認知経緯

- 相続放棄の意思確認

- 相続放棄の理由

- 遺産の処分有無

これらのうち、重要な箇所を簡単に説明します。相続財産の認知経緯は、誰からどのような方法で情報を得たのかを具体的に記載し、書面での情報提供があった場合にはその写しを添付します。

相続放棄の意思確認では、自身の真意によるものか、強要されたものか、または無断申述なのかを選択します。この回答は、相続放棄の有効性の判断に大きく影響します。遺産処分の有無については名義変更や預金の使用など、単純承認とみなされる可能性のある行為を正確に申告する必要があります。

相続放棄申述受理通知書の送付

照会書を返送してから約1~2週間後、手続に不備がなければ家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。この通知書の到着をもって、相続放棄の手続は完了となります。

受理証明書の発行と必要性

相続放棄の事実を第三者に証明する際、「相続放棄申述受理証明書」の発行申請が必要な場合があります。受理証明書が必要となる主な場面は以下のとおりです。

- 債権者からの請求に対する証明

- 不動産の名義変更手続

- 預貯金の払い戻しや株式の名義変更

相続放棄申述受理証明書は相続放棄の事実を公的に証明する書類であり、相続に関連する各種手続において相続放棄者の意思表示を示す正式な書類として使用されます。また、必要に応じて複数の証明書を請求することもできます。

相続放棄が認められなかった場合の対応

相続放棄が認められなかった場合、即時抗告という法的手段を取ることができます。即時抗告は相続放棄不受理の審判をした家庭裁判所に申し立てを行い、高等裁判所で審理されます。申し立ての期間は相続放棄不受理決定の通知を受けた翌日から2週間以内です。

即時抗告が認められれば相続放棄の申述が有効となり、相続開始時に遡って相続権を放棄したものとみなされます。これにより、相続人としての権利も義務も一切引き継がないことになります。

相続放棄申述書の注意点

ここまで相続放棄申述書に関する基本的な手続を解説してきましたが、実務上で特に注意を要する場面がいくつか存在します。相続放棄は確定すると取り返しのつかない重要な法的手続であり、その申述書の作成と提出には細心の注意が必要となります。以下では、実務上の重要な注意点について解説します。

相続放棄申述書の記入は代筆も可能

相続放棄申述書は原則として本人が自署する必要がありますが、特殊な事情が認められる場合には代筆による申述も可能とされています。具体的には、入院や怪我により自署が困難である、高齢により手が震えて文字が書けない、寝たきりの状態で書くことができないなどが考えられます。

ただし、認知症などにより申述者本人の判断能力が低下している場合は、代筆は認められません。なぜなら、相続放棄は本人の意思で行うべきであるため、本人の意思確認が確実にできることが不可欠だからです。代筆を行った際は、裁判所から確認連絡が届く場合もあるので、その場合には適宜対応する必要があります。

相続放棄の撤回について

相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されたあとは、撤回することはできません。そのため、申述書を提出する前に、相続放棄をすべきかどうかを慎重に検討することが極めて重要です。ただし、家庭裁判所での受理前であれば、所定の取下書を提出することで申述を取り下げることが可能です。また、以下のような場合には相続放棄が受理後の取り消しが認められます。

- 制限行為能力者(未成年・成年被後見人など)が申述した

- 詐欺や脅迫を受けて相続放棄をした

- 勘違いで相続放棄をした

- 相続放棄申述書の書き間違いへの対応

書き間違いが発生した場合の対処方法は、発見のタイミングによって異なります。

申述書提出前に気付いた場合、誤りのある箇所を二重線で消して訂正印を押し、正しい内容を書き加えることができます。ただし、書き間違いが複数箇所ある場合、混乱を避けるため新規に申述書を作成し直すことが推奨されます。

また、家庭裁判所に申述書を持参する場合、その場で書き間違いの確認が行われ、発見された場合はその場で訂正することができます。一方、郵送での提出を予定している場合には提出前に家庭裁判所のチェックを受けられないため、事前に慎重な確認が重要となります。

期限の延長ができる場合もある

相続放棄は被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に行う必要がありますが、この期間内に財産状況の把握が困難であるなど、やむを得ない事情によって相続放棄の判断ができない場合があります。このような場合、家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の申し立てを行うことで、期限を延長することが可能です。

この申し立てが認められた場合、通常1か月から3か月の期間延長が認められるので、相続人が適切な判断を行うために必要な時間を確保できます。

相続放棄申述書の書き方に迷ったら司法書士へご相談を

相続放棄の申述は、書式の入手から提出後の手続まで多岐にわたる知識と正確な対応が求められます。当事務所では、相続放棄申述の経験豊富な司法書士が申述書作成の細かな留意点から必要書類の収集など、手続全般を適切にサポートいたします。

実務上の判断が必要な場面では、豊富な経験に基づくアドバイスで確実な手続をお約束します。ご状況を丁寧に確認したうえで最適な対応方針をご提案いたしますので、まずはぜひお気軽にご相談ください。