目次

相続登記とは

相続登記とは、登記簿上の不動産名義を亡くなった方から相続人に移す手続です。国内の不動産に関する情報のほとんどは登記簿に記されており、登記簿謄本を請求すれば不動産の所有者や不動産に付いている権利をいつでも確認できるしくみになっています。

これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったのですが、令和6年4月1日より相続登記は義務化されました。義務化後は不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。

相続登記を自分でやる人の割合

相続登記は自分で行うことができますが、相続状況によって手続の難易度は大きく異なります。令和2年度に相続税申告書を提出した人の割合は税理士が86.1%であると、財務省が発表しています。相続手続の1つである登記も同等と考えるのであれば、自分で手続を行うのはレアケースと言えるでしょう。

ただし、必ずしも自分で手続を進められないわけではありません。以下では自分で進めやすいケースと困難なケースを解説していきます。

自分で相続登記を行えるケース

相続登記を自分で行えれば費用節約になりますが、場合によっては想定以上の日数や費用がかかることがあります。自分で行うにはどういった条件下が望ましいのかを解説します。

相続関係がわかりやすい

相続関係が簡単な場合、相続人が被相続人の配偶者や子だけ、といった場合は手続の負担が軽くなりやすいです。これにより、手続に必要な書類の収集や、連絡・相談が容易になり、仮に手続に不備があったとしても修正なども楽に行えます。

平日の日中にまとまった時間を取れる

相続登記の申請先である法務局や、必要書類を準備する市区町村役場の営業時間は平日の8時30分から17時頃までのため、平日の日中にまとまった時間を確保できるのであれば、スムーズに手続を進めることができます。

根気よく手続を進められる

相続登記は専門的な知識や複雑な手続が必要な場面が多く、その都度自身で調べたり、役場や法務局の職員に確認を行う必要があります。そのため、すべて自身で解決していく根気が求められます。

自分で相続登記を行うのが難しいケース

上記の「自分で相続登記ができる」条件とは逆に、専門家(司法書士)へ依頼した方がよいケースがあります。

相続人間の関係が希薄、または相続人がきょうだいのみの場合

相続人同士が密に連絡を取り合う関係性なら問題ないですが、そうでない場合は遺産分割協議や必要書類の収集などに対して協力を得ることが困難になりやすいでしょう。また、相続人がきょうだいのみであった場合、相続人の順位の兼ね合いから、広範囲にわたって確認することや書類の収集などが必要になります。いずれの場合も、自分で手続を進めるのは難航する可能性が高いでしょう。

放置された相続不動産がある

放置している不動産は通常の相続登記より手続が煩雑になる傾向があります。たとえば、不動産の名義人が被相続人ではなく、さらに上の世代などであった場合、その名義人から現在の相続人までの遺産分割協議が必要となるため、膨大な労力を要します。また、登記された時代の旧法に基づいて手続を進める必要があり、専門的な知識が求められます。

登記する不動産が遠方にある

不動産の名義変更は原則として、その不動産がある地域を管轄している法務局で行われるため、手続は郵送かオンラインでの申請となることが多いです。慣れない登記手続のため申請が滞りなく進行するケースは稀であることから、やり取りが窓口での対応よりも頻繁になるでしょう。

登記手続を急いでいる

相続した不動産を売却したいと考えている場合、登記手続が必須である場合が多い傾向にあります。あわせて、登記の期間が空いてしまうと不動産としての価値も下がってしまうことも考慮すると、登記手続は迅速に行う必要があるでしょう。手続の流れを一通り把握していないと予定通りのスケジュールで完了させるのは難しいと考えられます。

自分で相続登記する手続の流れ

以下で説明する流れに沿って手続を行えば、専門家に依頼しなくても自分で相続登記ができます。では、具体的に「誰が」「どこで」「何を」「どのように」手続すればよいのか、詳しく解説します。

法定相続人を確認する

法定相続人とは、法律で定められた相続権を持つ人々を指します。相続の際には、まず誰が法定相続人であるかを確認することが重要です。法定相続人の範囲は、被相続人の家族構成によって異なり、配偶者、子、親、きょうだいなどが該当します。正確な法定相続人を確認することで、遺産分割などの手続がスムーズに進みます。

相続する不動産調査を行う

まずは、登記事項証明書を取得し相続する不動産の所有者を確認しましょう。なぜなら、相続するはずの不動産が実はすでに売却・譲渡されており、所有者が見知らぬ他人になっていることもあり得るからです。

登記事項証明書を取得するには「地番」や「家屋番号」を知る必要がありますが、これらは毎年届く「固定資産税納税通知書」に記載されています。固定資産税納税通知書が見つからない場合、不動産の情報が市区町村によってまとめられた「名寄帳」でも確認可能です。

固定資産税納税通知書もしくは名寄帳で「地番」や「家屋番号」などが確認できたら、登記事項証明書を取得します。登記事項証明書を取得したら、所有者が被相続人(亡くなった方)になっているかどうかをきちんと確認してください。

必要書類の準備

相続登記には、登記申請書のほかにも、様々な書類を取得する必要があります。どのケースにおいても必要とされる書類は後述でまとめておりますが、これら書類は相続手続の方法や相続人の状況に応じて、揃える種類や数は異なります。しっかりと自身のケースに落とし込んで揃えるようにしましょう。

申請人と管轄の確認

相続登記の申請人は、相続による名義変更によって新たに不動産の所有者となる相続人です。申請の際は、いくつかの必要書類とともに登記申請書を登記所に提出します。

登記所は全国にありますが、不動産の所在地ごとに管轄が決められています。管轄を間違えると申請を受け付けてもらえないので、注意してください。管轄は登記事項証明書に記載されているので、必ず確認しておきましょう。

登記手続の申請

登記の申請方法には以下の3つから行うことができます。

- 法務局の窓口申請

- 郵送申請

- オンライン申請

オンライン申請は自宅で申請や支払いなどが行えますが、電子署名などが必要であったり、一部書類の手続は郵送や窓口で行うことが求められます。手続方法は自身の都合にあわせて選ぶようにしましょう。

申請完了後の手続

申請が問題なくできていた場合、おおよそ1週間から10日程度で登記が完了します。登記完了予定日に窓口へ行くと、以下の返却書類を受け取れます。

- 登記識別情報通知書

- 登記完了証

- 戸籍謄本などの書類

登記事項証明書を発行すると、新たに相続人が記載されていることを確認できるので、実際に登記事項証明書を取得して確認してみてもよいでしょう。

自分で手続するための必要書類

相続登記で必要になる書類は以下のとおりです。

- 遺産分割協議書

- 相続人の印鑑登録証明書

- 不動産相続人の住民票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 亡くなった方の住民票(除票)

- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

- 固定資産評価証明書

- 相続関係説明図

- 登記申請書

それぞれの書類について、内容や取得方法について解説します。

なお、相続登記にはいくつかのケースがあり、ケースが異なれば必要書類も変わります。

- 遺産分割ケース:遺産分割協議によって不動産相続人となった場合

- 法定相続ケース:法定相続分に従って相続登記する場合

- 遺言ケース:遺言によって不動産相続人となった場合

ここでは例として遺産分割ケースの必要書類を紹介し、別ケースの必要書類についてはのちほど解説します。

遺産分割協議書

遺産分割協議に相続人全員が合意したうえで、遺産分割の内容を正確に記載した遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書には相続人全員が捺印し、全員で合意があったことを証明します。

相続人の印鑑登録証明書

遺産分割協議書に押印したのが相続人本人であることを証明するため、印鑑登録証明書を提出します。印鑑登録証明書は印鑑登録している市区町村で取得でき、取得にかかる費用は200~300円程度です。

不動産相続人の住民票

不動産登記簿に誤った人物が登記されないよう、相続登記の際は住民票の写しを提出します。住民票の写しは住民登録している市区町村で取得でき、取得にかかる費用は200〜300円程度です。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が現存していることを証明するために、相続人の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は本籍のある市区町村で、1通450円で取得できます。

相続人の戸籍謄本は相続開始後に取得しましょう。なぜなら、相続開始前に相続人の誰かが亡くなっていたり相続人から廃除されていたりした場合、相続人の権利が移っている可能性があるからです。

亡くなった方の住民票(除票)

登記簿上の不動産の所有者と亡くなった方が同一人物であることを証明するために、亡くなった方の住民票(除票)の写しが必要です。これは亡くなった方の最後の住所地にある市区町村で1通200~300円程で取得できます。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

相続の発生および誰が相続人であるかを明らかにするため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。これは死亡記載のある戸籍だけではなく、生まれたときに入っていた戸籍から、亡くなった方の名前が入っている戸籍すべてということです。1通750円で取得できます。

戸籍は1つの市区町村ですべて揃うとは限りません。転籍によって出生当時の戸籍まで取得できない場合、ほかの市区町村で更に遡って戸籍を取得することになります。

固定資産評価証明書

登録免許税の計算に必要な課税価格を知るために、固定資産評価証明書が必要です。固定資産評価証明書は不動産が所在する市区町村で取得でき、取得にかかる費用は200~400円程です。

相続関係説明図

相続関係説明図とは、相続人の人数や続柄を一覧にした図のことです。相続関係説明図は自分で作成しなければなりませんが、戸籍謄本などを見て簡単に作成できます。相続関係説明図を添付すると、相続登記の手続終了後に戸籍謄本などを返却してもらえます。

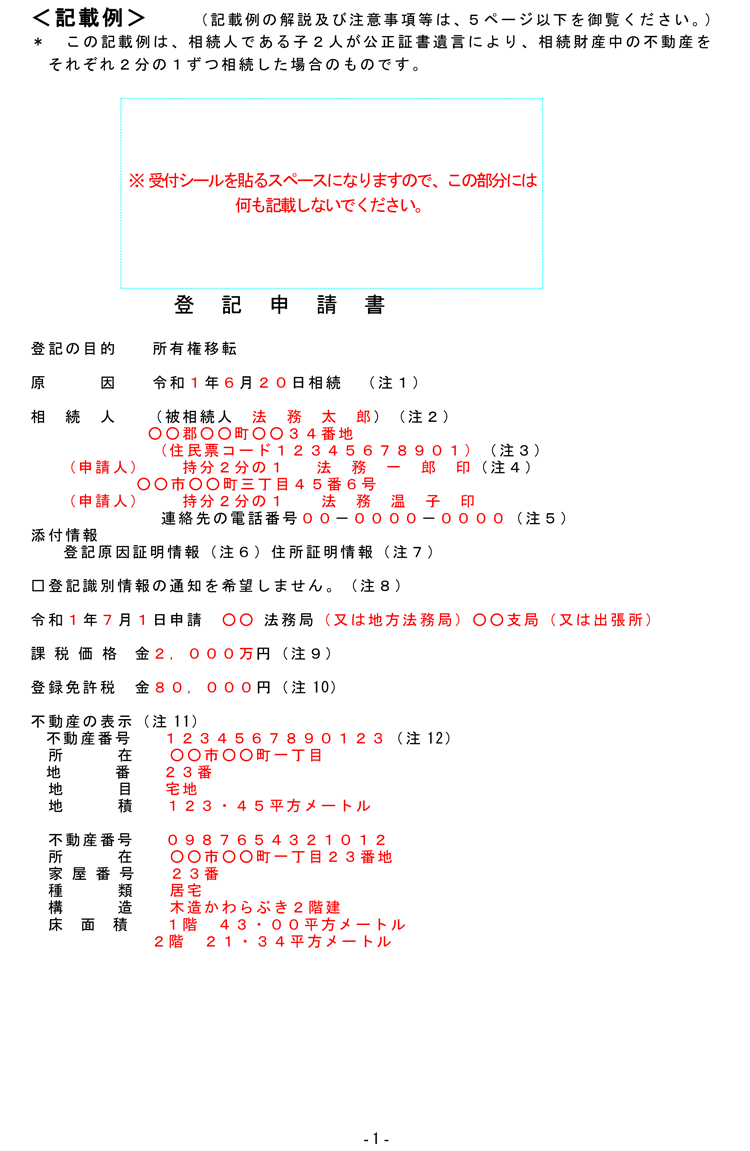

登記申請書の作成方法

登記申請書は相続登記の際に必ず作成して提出する書類です。様式と記載例を法務局のホームページからダウンロードできるので、ここでは記載例に沿って以下の項目の一般的な記入方法を紹介します。

- 登記の目的

- 原因

- 相続人

- 添付情報

- 申請日・管轄

- 課税価格

- 登録免許税

- 不動産の表示

【登記申請書の記載例】

登記の目的

「どのような権利に基づき、相続登記をするか」を記入します。様式に記載されている「所有権移転」で問題ありません。

原因

権利変動の原因となる行為を記入します。ここには様式に「相続」と記載があるため、あとは被相続人が亡くなった日(相続の発生日)を記入します。

相続人

「被相続人」と書かれている括弧の中に、亡くなった方の氏名を記入します。その下の空欄には不動産を相続する申請人の住所・氏名を記入し、氏名の横に押印します。

添付情報

申請書に添付する書類を記入します。様式に記載されている「登記原因証明情報」「住所証明情報」で問題ありません。

申請日・管轄

登記を申請する日付と管轄の法務局を記入します。申請日は、申請書を窓口に持参する場合は持参日、郵送する場合は申請書が法務局に届く日です。

課税価格

固定資産評価証明書に記載されている固定資産価額から、1000円未満を切り捨てた金額を記入します。

登録免許税

以下の計算式によって算出される、登録免許税の金額を記載します。

課税価格×0.4%

不動産の表示

登記する不動産の情報を記入します。登記事項証明書の内容を確認しながら、該当する項目を埋めていきましょう。

法定相続・遺言での必要書類

前述のとおり、登記申請書以外の必要書類は相続登記のケースごとに異なります。先ほど紹介した必要書類は、相続登記の中でも一般的な遺産分割の場合です。もっとも、多くの書類は共通しているので、ここでは法定相続ケースと遺言ケースでの必要書類について、遺産分割ケースと比較しながら紹介します。

法定相続ケース

法定相続ケースでは、遺産分割協議書と相続人の印鑑登録証明書を用意する必要はありません。なぜなら遺産分割協議書は遺産分割の内容を、印鑑登録証明書は遺産分割協議書の押印が本人によってなされたことを証明する資料であり、どちらも法定相続分とは関係がないからです。

したがって、法定相続分ケースでの必要書類は以下のとおりです。

- 不動産相続人の住民票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 亡くなった方の住民票(除票)

- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

- 固定資産評価証明書

- 相続関係説明図

遺言ケース

遺言ケースも法定相続ケースと同じ理由で、遺産分割協議書と相続人の印鑑登録証明書は必要ありません。その代わりに遺言書などが必要です。

以上より、遺言ケースでの必要書類は以下のとおりです。

- 遺言書

- 不動産相続人の住民票

- 不動産相続人の戸籍謄本

- 亡くなった方の住民票(除票)

- 亡くなった方の戸籍(除籍)謄本

- 固定資産評価証明書

- 相続関係説明図

相続登記を自分で行う際の費用

相続登記を自分で行う際の費用をまとめました。すでに紹介しているものもありますが、全部でどのくらいの費用がかかるのかを改めて確認しましょう。

- 登録免許税:不動産の課税価格の0.4%

- 登記事項証明書:480~600円

- 印鑑登録証明書:200~300円

- 住民票の写し:200~300円

- 戸籍謄本:450円

- 住民票(除票):200~300円

- 除籍謄本:750円

- 固定資産評価証明書:200~400円

なお、金額は各々の市区町村役場や申請方法によって異なります。相続登記にかかる費用については以下で詳しく解説していますので、気になる方は以下をご参照ください。

自分で行う場合のメリット・デメリット

ここまで説明した流れに沿って手続を行えば、相続登記は専門家に依頼することなく自分で行うこともできます。ただし、自分で行う場合のメリット・デメリットがそれぞれあるため、以下で紹介する内容を踏まえたうえ、本当に自分で行うかどうかを検討しましょう。

相続登記を自分で行うメリット

まず考えられるのは、費用が安く済むということです。司法書士などの専門家に依頼すると10万円以上かかることもありますが、自分で手続すればこの分の費用がそのまま浮きます。

また、ほかのメリットとして挙げられるのは、登記や戸籍の知識が身につくということです。不動産を所有していれば、今後も登記に関する手続を行う機会があるかもしれません。その際も相続登記で身に付けた知識をいかせば、自分で手続できる可能性があります。

相続登記を自分で行うデメリット

デメリットとしては、以下のようなものが考えられます。

- 書類集めに手間と時間がかかる

- 手続を誤る可能性がある

- 不仲な親族や行方不明者ともやり取りが必要

相続登記に必要な書類はたくさんあり、何度も役所に足を運んで書類を収集することになります。相続人が多い場合やきょうだいの相続、代襲相続などの場合は、必要な書類が膨大になることもあります。必要書類はケースによって異なりますが、特に戸籍関係の書類に関しては何が必要かなのかをすべて自分で判断するのはかなり難しいでしょう。

もし手続に誤りがあった場合、法務局から補正を命じられ、それに対応する必要があります。場合によっては申請の取り下げを求められることになり、結局専門家に依頼することになるかもしれません。

ほかにも不仲な親族がいると協力がしづらく、必要な書類が集まらないため、いつまでも手続が進まなくなってしまうリスクがあります。

自分で相続登記する際に気を付けたいポイント

相続登記を行う際に気を付けておきたいポイントをいくつか解説します。

相続登記を依頼する場合は「委任状」が必要

登記手続を自分以外の人間に依頼する場合は、原則として委任状が必要になります。これは依頼する人物が親族であろうと司法書士などの専門家であっても等しく求められます。委任状には、相続人全員の署名や捺印が必要で、内容には依頼する手続の詳細が明記されます。この書類がなければ、依頼された人物が代理で手続を行うことができないため、もし手続を依頼することが分かっている場合は、前述している必要書類とあわせて準備しましょう。

登記簿の住所と死亡時の住所が違う

亡くなった人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、住所の繋がりを証明する書類が必要です。住民票の除票に登記簿上の住所が記載されていれば問題ありませんが、住所が複数回変更されている場合には、戸籍の除附票や改製原附票を取得する必要があります。これらは本籍地の市区町村で取得可能です。相続登記の前に、登記簿謄本を確認することをおすすめします。

困難な相続登記は専門家へ

相続登記は、財産の名義変更を行う重要な手続ですが、必要な書類の収集や法定相続人の確認など、複雑な作業が多く、時間や手間がかかります。特に相続人が多い場合や、財産の種類が多岐にわたる場合は、ミスが許されないため、専門的な知識が求められます。

そのため、相続登記をスムーズに進めるためには、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。これにより、トラブルを避け、安心して手続を完了することができます。