目次

相続登記とは

相続登記とは、故人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続のことを指します。令和6年4月1日から、相続登記を義務化する法律が施行されました。申請期限は「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」で、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられます

登記を行わないまま期間を空けてしまうと、後々の売却や融資を受ける際にトラブルが発生する可能性があります。また、相続人間での権利関係を明確にするためにも、早めの登記が推奨されます。

相続登記を自分で行うメリット・デメリット

相続登記を自分で行う場合、メリット・デメリットの双方を正確に把握することで、自分で行うか専門家に依頼するべきの判断をつけることが重要です。自身のケースに当てはめて考えてみるとよいでしょう。

自分で行う場合のメリット

自分で行った場合の最大のメリットは司法書士などの外部へ依頼するための費用が削減できるという点があるでしょう。なお、手続に必要な書類収集を自分で行った状態で司法書士などへ依頼すると、場合によっては報酬額が安くなる可能性があるので、手続の煩雑さや難易度に応じて検討してみるのもよいでしょう。

自分で行う場合のデメリット

登記手続を自分で行った場合のデメリットは、手続の難解さ労力に関するものが主にあげられます。相続登記を初めて行う場合、揃えるべき書類の数や種類、相続財産の把握など確認すべき点が数多くあります。「相続人が1人しかいない」「相続財産が預金と家のみ」など簡潔な相続状況であれば手続の見通しが立てやすいですが、相続人や相続財産が多くなればなるほど煩雑の一途を辿ることになります。

加えて申請を行う法務局などは、平日の日中しか窓口が開いていないため、平日にまとまった時間を確保できる環境でないと、円滑に手続を進めることが困難になります。

相続登記を自分で行う際の注意点

相続登記を行ううえで、注意すべき点はいくつかあります。陥りやすい代表的なポイントを中心に紹介しています。

必要書類が揃っていない

必要書類は被相続人や相続人間、財産状況、手続方法によって異なっており、その中でも戸籍謄本には特に注意する必要があります。被相続人の戸籍謄本を取得する際は、その人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を集める必要があり、結婚や転籍などで本籍地が何度も変わっている場合は、しっかりとすべての地域から戸籍謄本を取得しましょう。

この戸籍謄本については、令和6年3月1日から新たに施行された広域交付制度によって、本籍地が遠方にあったとしても最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。ただし、請求者のきょうだいの戸籍やコンピューター化されていない戸籍については、該当する市区町村の役場に取得の申請を行う必要があります。

登記漏れが生じる可能性

自分で相続登記を行う場合に発生しやすいのが、登記漏れという事態です。これは本来登記すべき不動産を見逃してしまう現象を指します。

たとえば、相続不動産は一戸建ての家だけかと思っていたら、農業用に活用していた私道や、マンションの集会所や共有スペースが共有名義であった、というケースも珍しくありません。遺言書などにも明記されておらず、被相続人本人が失念していて発覚が遅れるというケースもあるため、相続人側では把握しにくい状況もあるでしょう。

この登記漏れが発生すると、不動産の売却時や建て替えを行う場合などの手続に遅れが生じてしまい、想定していた売却額で売れなかったり、建て替えのスケジュールがずれ込んでしまうなどの事態を引き起こします。

登記簿上と死亡時の住所が異なる

被相続人が生前、登記簿上の住所変更手続を行わなかったことが原因で、登記簿上と死亡時の住所が異なる場合があります。被相続人の住民票の除票に前住所が記されていれば問題はないですが、転居が多い場合は戸籍の除附票や改正原附票を取得する必要があり、これらの書類は本籍地の市区町村窓口で取得することが可能です。件数が多い場合は大変な作業になりますが、すべて取得するようにしましょう。

自筆証書遺言は検認作業が必要

遺言書を用いた相続で遺言書の形式が自筆証書遺言であった場合、必ず家庭裁判所で遺言の検認を受ける必要があります。検認とは家庭裁判所で偽造防止のために開封する手続を指します。もし勝手に遺言書を開封した場合は法律違反となり、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるので安易に開封しないように注意しましょう。

相続登記を自分で進める流れ

実際に相続登記をするにあたって、何から手を付けていいかわからないという方も多いと思います。ここでは、相続登記の手続の流れを解説していきます。

- 遺言書の有無をチェック

- 相続人の確定

- 財産を整理する

- 遺産分割協議書の作成

- 必要書類の収集

- 登記申請書の作成

- 登記を申請

- 登記識別情報通知書の保管

1.遺言書の有無をチェック

まず、亡くなった方の遺言書があるかどうかを確認をします。遺言書があれば、その後の手続を簡単に進めることができます。遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のどちらかになります。自筆証書遺言は自宅に、公正証書遺言は公証役場で確認できます。

ただし、自筆証書遺言は検認手続を家庭裁判所で実施してから開封しなければいけません。自宅で見つけた場合、すぐに開封しないように注意しましょう。

2.相続人の確定

相続登記は、相続に関わる人全員の関与が必須です。誰が相続人に該当するかを正しくチェックするために、さまざまな書類を集めて、情報を整理して行く必要があります。ときにはこれまで全く連絡を取ったこともない人が相続人になるケースもあるでしょう。

戸籍などの書類は引っ越しなどで保管されている場所がバラバラになっているケースが多いです。こうした戸籍情報を漏れなく集め、さらに整理し、読み解く作業は困難です。不明な点は役所の方にも相談しながら、相続人を確定していく作業となります。遠方の場合は直接足を運ばなくても、書類を郵送できることは覚えておくといいでしょう。

3.財産を整理する

相続登記の際、財産には不動産が含まれていることが一般的で、どの不動産が相続に該当するものかを把握する必要があります。亡くなった方がどんな不動産を持っていたかを把握するには、名寄帳を使うといいでしょう。

また、固定資産税納税通知書でも確認できます。通知書は毎年送付されるものなので確認するようにしましょう。

相続に該当する不動産がわかったら、謄本を取得します。不動産の謄本で、相続登記に必要な情報を把握できます。謄本は法務局で取得できるほか、オンラインでも手に入ります。

4.遺産分割協議書の作成

相続人が誰か、そして相続の対象となる財産を把握できたら、誰にどれくらい遺産を分けるかを決める手続をはじめます。

遺言書がある場合は、その内容にしたがって相続を進めていきます。もし遺言書がない場合は遺産分割協議をします。遺産分割協議をする際は、その内容を「遺産分割協議書」という書類に記載する必要があります。遺産分割協議書の作成には細かいルールがあります。法務局などでチェックしておきましょう。

遺産分割協議書ができたら、相続人全員に内容を確認してもらったうえで、実印を押してもらいます。この際、印鑑登録証明書が必要となります。

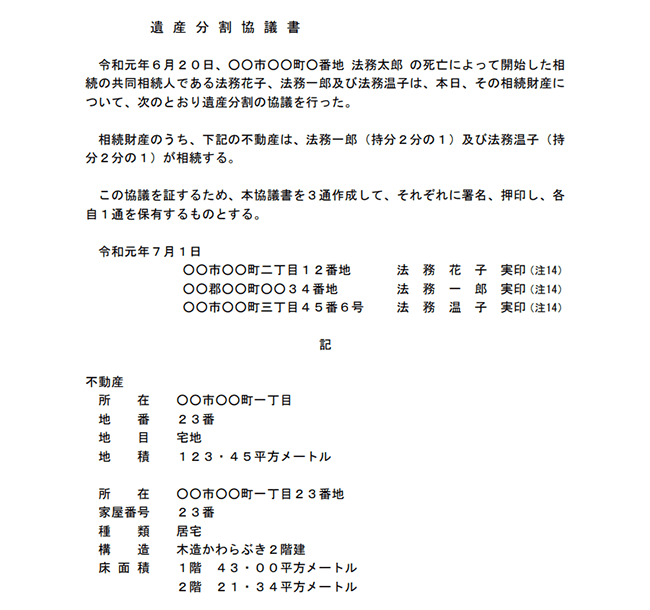

【遺産分割協議書の例】

※引用:遺産分割協議書の例|法務局

5.必要書類の収集

相続登記には準備が必要な書類が数多くあります。書類の種類や枚数は相続財産や相続人などによって異なるため、注意しましょう。揃えるべき書類の詳細について後述で解説します。

6.登記申請書の作成

登記申請書は法務局の窓口か法務局公式サイトからダウンロードすることで書式を手に入れることができます。なお、この書式があっていれば自作したものでも問題はありませんが、法務局のものをそのまま使用した方がベターでしょう。不明点があれば法務局の窓口へ相談することも可能ですが、予約制のため事前に予約をとってから向かうようにしましょう。

7.登記を申請

相続人や財産の把握、必要な書類の収集が完了したら、相続登記を申請します。相続登記の申請は、管轄の法務局で実施します。申請方法は以下の3パターンになります

- 法務局に足を運んで窓口で提出する(窓口申請)

- 申請書類一式を郵送で提出する(郵便申請)

- オンラインサービスを利用して申請する(オンライン申請)

以下で詳しく解説します。

法務局に足を運んで窓口で提出する(窓口申請)

法務局の窓口で申請を行う際は、「不動産登記」と記載された窓口に申請書を提出します。

受付が完了すると、後日問い合わせに必要な受付番号が発行されますので、必ず控えておきましょう。なお、登記申請の際には、申請書に押印した印鑑を持参しましょう。事前チェックや窓口での相談時に不備が見つかった場合、その場で訂正するために印鑑が必要になることがあります。また、収入印紙は法務局で購入可能です。

申請書類一式を郵送で提出する(郵便申請)

郵便で申請を行う場合は、申請書一式を入れた封筒に「不動産登記申請書在中」と赤字で記載し書留郵便で送付します。あわせて返送用の封筒と切手を同封する必要があります。これは登記完了後に返送してもらう書類を送ってもらうために必要になるためです。郵送申請では登記完了予定日を各法務局公式サイトから確認することができるので、気になった場合は、こちらからチェックするとよいでしょう。

オンラインサービスを利用して申請する(オンライン申請)

オンライン申請は専用のソフトを用いながらパソコンから申請する方法です。オンライン申請は法務局の時間外からでも申請できるのが強みですが、電子署名の準備であったりマイナンバーカードを読み込めるカードリーダーを用意するなどのが求められます。オンライン申請といってもすべてオンライン上でまかなえる、というわけではなく、一部書類は法務局へ郵送する必要がある点にも注意しておきましょう。

8.登記識別情報通知書の保管

相続登記の申請が終わったら、審査期間ののち、完了書類を取得できます。書類には「登記識別情報通知書」という書類があるので大切に保管しましょう。登記で得た不動産の売買や譲渡にこの書類を使うことになるので、厳重に取り扱うようにすべきでしょう。

相続登記を自分で行う際の必要書類

ここでは相続登記を行ううえで、手続方法が分岐しやすい3パターンを例に、必要になる書類一式を紹介します。なお、これらは前述のとおり、相続状況に応じて異なる場合があります。

| 法定相続 | 遺産分割 | 遺言書 | |

|---|---|---|---|

| 亡くなった人の戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍) | 〇(※1) | 〇(※1) | 〇(※2) |

| 亡くなった人の住民票の除票 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 相続人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 〇(※3) |

| 相続人の住民票 | 〇 | 〇(※3) | 〇(※3) |

| 相続人の印鑑登録証明書 | × | 〇 | × |

| 固定資産税評価証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 遺言書 | × | × | 〇 |

| 遺産分割協議書 | × | 〇 | × |

※1:出生から死亡まで。

※2:死亡時のみの戸籍のみで足りる場合あり。

※3:不動産を取得した相続人のみ。

相続登記を自分で行う場合に必要な費用

相続登記を自分で行った場合でも、書類にかかる費用や税金は必須でかかります。必要書類の費用感や税金について解説していきます。

相続登記に必要な書類の費用

必要書類にかかる費用は以下のとおりです。金額に幅があるのは請求方法であったり、請求する市区町村によって費用が異なるためです。書類費用は一般的な相続であれば数千円で収まるでしょう。もし相続人が多い場合はその分費用は上乗せされていきます。

| 書類名 | 費用 |

|---|---|

| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |

| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |

| 改製原戸籍謄本 | |

| 戸籍の附票の写し | 300円 |

| 住民票の写し | 200円~300円 |

| 印鑑登録証明書 | 200円~300円 |

| 固定資産評価証明書 | 200~400円 |

登録免許税とは

相続登記をする際、「登録免許税」を支払う必要があります。登録免許税は以下の計算式で算出できます。

【登録免許税=固定資産評価額(※)×0.4%】

※固定資産税評価証明書に記載されています

【例】固定資産評価額4000万円の土地の登録免許税の場合

登録免許税16万円=固定資産評価額4000万円×0.4%

相続登記を司法書士に依頼するといくらかかるか

司法書士に相続登記を依頼した場合、費用は4~8万円が特に多い傾向になっています。下記の表は令和6年に日本司法書士会連合会が全国の司法書士へ報酬額についてアンケートを取ったデータ(回答数1109件)をまとめたものです。

注意すべき点として、料金は安ければ良いというものではありません。必要な手続が増えた場合、追加料金が発生することもあります。そのため、料金の高低だけで判断せず、自身が依頼する手続内容と金額を比較し、慎重に検討することをおすすめします。

| 金額帯 | アンケート集計件数 |

|---|---|

| 2万円未満 | 7 |

| 2万円以上4万円未満 | 144 |

| 4万円以上6万円未満 | 391 |

| 6万円以上8万円未満 | 329 |

| 8万円以上10万円未満 | 140 |

| 10万円以上12万円未満 | 59 |

| 12万円以上14万円未満 | 15 |

| 14万円以上16万円未満 | 14 |

| 16万円以上18万円未満 | 1 |

| 18万円以上 | 9 |

※参照:報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)|日本司法書士会連合会

相続登記の手続が難航したら司法書士へ

相続登記を自分で手続する場合は、必要書類の収集や申請書の作成など、複雑で手間がかかることが少なくありません。特に、登記漏れや書類の不備が生じると、手続が難航してしまいます。こうした状況に直面した場合には、司法書士に相談することをおすすめします。司法書士は登記手続の専門家であり、的確なアドバイスや代行サービスを提供してくれます。手続をスムーズに進めるためにも、困難に感じたら専門家の力を借りることが大切です。