遺言書があるかどうかを調べるためには?

遺言書は亡くなった人の財産の分割方法を定める重要書類であるだけに、多くの場合、その存在や場所は本人しか把握していないのが問題になります。残された相続人が遺言書を探すにあたっては、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

生前得た情報を整理する

遺言書が作成されていた場合、貴重品とともに管理されていたり、信頼できる人物が預かっている場合があります。こうした場所を特定するうえで、生前の本人との会話や行動パターンが重要な手がかりとなります。

遺言書捜索の手がかりとなる情報の例

- 通帳などの保管に関する情報

- 取引のあった金融機関

- 付き合いのある司法書士や弁護士

- よくみられる遺言書の保管場所

遺言書の保管では、基本的に「生前のうちに他人に見られたり、無断で開封されたりするリスク」を避けられる場所を選ぶことが多いです。遺品整理や後片付けを兼ね、次のような場所を慎重に確認してみると良いでしょう。

自宅の場合

- 自宅の貴重品入れ(通帳・印鑑・権利証などがある場所)

- 身辺の収納場所(鍵付きのキャビネットや自室の戸棚など)

自宅以外の場合

- 貸金庫

- 生前信頼していた親族や知人

- 生前付き合いのあった司法書士や弁護士

- 法務局・公証役場(遺言方式による)

- 効率的に遺言書を探す方法・手順

遺言書のスムーズな発見は手順が鍵を握ります。自宅を探すときは「亡くなった人以外は立ち入ったり触れたりすることができなかった場所」を最初に捜索し、それから捜索範囲を広げて人目につきにくい場所を探すと効率的です。

自宅になかった場合は「どこかに預け入れられている可能性」を考え、信頼できると考えられる場所を優先的に探します。最優先にしたいのは、法務局や公証役場のほか、取引のあった銀行などの金融機関です。続いて、遺品や生前の会話を頼りに、付き合いがある人のうち有資格者(司法書士など)から聞き込みを行います。

生活と切り離すことができなくなっているパソコンやスマートフォンも、可能であればチェックしたいところです。もっとも、パスワードを知らなければ情報にアクセスすることができないばかりか、入力を数度間違えると確認自体ができなくなる可能性がある点に要注意です。

遺言方式によっては保管・記録制度が利用されていることも

遺言書の種類(遺言方式)は3種類あり、作成するときに任意で選べます。各方式に公的機関による保管または記録の制度があり、関係する機関に情報開示を求めることで容易に見つけられる可能性があります。

自筆証書遺言の場合(問い合わせ先:法務局)

「自筆証書遺言書保管制度」により法務局の遺言書保管所を利用しているケースでは、関係者であることを証明して預かりの事実を開示してもらえます。

公正証書遺言の場合(問い合わせ先:公証役場)

作成したときに公証役場のデータベースに情報が登録されており、手続することで遺言書の存在と内容を確認できます。

秘密証書遺言(問い合わせ先:公証役場)

封印について公証役場で記録されており、手続することで遺言書を封印したときの記録の有無のみ確認できます。手続方法は公正証書遺言の情報を求めるときと同じです。

自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言とは、全文を自筆で作成し、署名・押印を行う方式の遺言書です。この遺言方式では自由に保管場所を選べますが、令和2年7月10日以降は「自筆証書遺言書保管制度」により法務局での保管を希望することもできるようになりました。ここでは、自筆証書遺言を見つける手がかりと、法務局の保管制度を利用している場合の確認方法を解説します。

自筆証書遺言の手がかり

自筆証書遺言が作成されていた場合の手がかりとなるのは、保管に関する契約書・証書です。遺言書を自宅以外で保管しているケースでは、次のようなものが残されてる場合があります。

- 貸金庫の契約書

- 信頼できる人に預けたときの合意書など

- 遺言書保管所(法務局)の名称や保管番号が書かれた保管証

いずれの場合においても、次に説明する手続へ進みましょう。

自筆証書遺言書保管制度の確認方法

自筆証書遺言書保管制度を生前利用していたケースでは、全国の法務局で「遺言書保管事実証明書」や「遺言書情報証明書」を取得することで、遺言書の存在や内容を確認できます。各種証明書を取得するための基本的な情報は次のとおりです。

- 請求できる人:相続人や遺贈を受けた受遺者、遺言執行者、またはこれらの法定代理人

- 請求方法:郵送または窓口

- 請求先:全国にある最寄りの法務局

遺言書保管事実証明書の内容と必要書類

遺言書保管事実証明書とは、遺言書の預かりがあることを証明するものです。自宅に手がかりがなかった場合などは、保管事実を把握してから内容の確認に進むことになります。

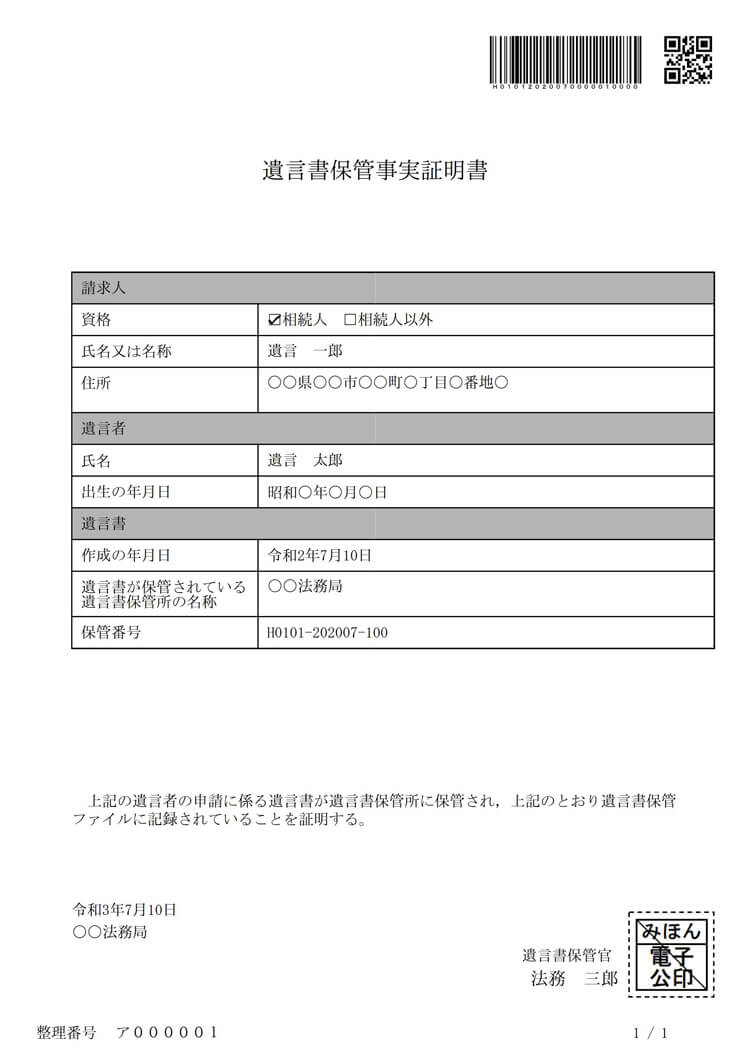

【遺言書保管事実証明書の見本(相続人が請求する場合)】

遺言書保管事実証明書の請求に必要な書類は、次のとおりです。

必要書類と費用

- 記入済みの交付請求書

- 遺言者の死亡を確認できる書類(住民票の除票、除籍謄本など)

- 請求者の住民票

- 【窓口受取の場合】請求者の顔写真付きの本人確認書類

- 【郵送受取の場合】請求者の住所氏名を記載した返信用封筒と切手

- 【請求者が相続人の場合】相続人であることが確認できる戸籍謄本

- 【請求者が法人の場合】法人の代表者事項証明書※

- 【請求者が親権者で法定代理人の場合】戸籍謄本※

- 【請求者が後見人などで法定代理人の場合】登記事項証明書※

※発行日から3か月以内のもの

遺言書情報証明書の内容と必要書類

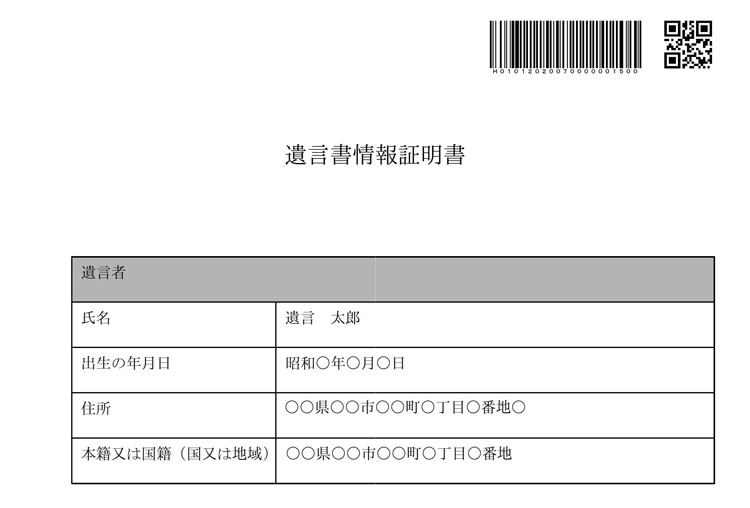

遺言書情報証明書とは、法務局に保管されている遺言書の内容を証明する文書です。この証明書には遺言者の氏名、生年月日、住所など基本情報に加え、遺言書の画像情報が載ります。亡くなった人の財産の名義変更(預貯金の解約や相続登記など)では、遺言書情報証明書が必要になる場合があります。

【遺言書情報証明書の見本(一部)】

※引用:遺言書情報証明書の見本|法務省

遺言書情報証明書の請求に必要な書類は、次のとおりです。

必要書類と費用

- 記入済みの交付請求書

- 法定相続情報一覧図の写し、または戸籍謄本一式(詳細は下記)

- 【窓口受取の場合】請求者の顔写真付きの本人確認書類

- 【郵送受取の場合】請求者の住所氏名を記載した返信用封筒と切手

- 【請求者が受遺者・遺言執行者の場合】請求者の住民票

- 【請求者が法定代理人で親権者の場合】戸籍謄本※

- 【請求者が法定代理人で後見人などの場合】登記事項証明書※

戸籍謄本一式を提出する場合

- 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本(発行日が遺言者死亡後のもの)

- 相続人全員の住民票の写し※

- 代襲相続人全員の戸籍謄本(孫や甥・姪が代襲相続する場合)※

※発行日から3か月以内のもの

公正証書遺言・秘密証書遺言の探し方

公正証書遺言や秘密証書遺言は、公証役場の遺言検索サービスで探すことができます。このとき、公正証書遺言は「原本の写し」を手に入れて相続手続に活用できますが、秘密証書遺言は「作成された記録」に基づいて本体がどこにあるのかさらに探し続ける必要がある点に要注意です。遺言検索サービスを利用するための基本的な情報は次のとおりです。

- 利用できる人:相続人や遺贈を受けた受遺者、遺言執行者、またはこれらの法定代理人

- 利用方法:全国の最寄りの公証役場の窓口で利用を申し出る

遺言書を検索するときの必要書類

遺言検索サービスの利用では、遺言者の死亡が確認できる書類や請求者の本人確認書類が必要です。公証役場や請求する人の立場によって異なる場合がありますが、一般的に必要とされるのは下記の一式です。

- 遺言者の死亡を確認できる書類(住民票の除票、除籍謄本など)

- 請求者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証など)や印鑑登録証明書(実印含む)

- 請求者と遺言者との利害関係がわかる書類(相続人であれば戸籍謄本など)

- 遺言書の検索にかかる費用

遺言検索システムの利用自体は無料とされていますが、希望する内容によって手数料がかかるのが実情です。遺言書の正本・謄本(写し)をもらいたいときは1枚につき250円、原本をモニターで閲覧するときは1回につき200円手数料が発生します。

遺言書を探すときに押さえておきたいポイント

遺言書をスムーズに探すにあたっては、予約の必要性などをあらかじめ理解しておきましょう。もっとも注意したいのは、発見した遺言書の取り扱いです。事前に情報を得ておかないと、相続トラブルや罰則に発展することがあります。

公的機関での検索は原則として事前予約制

法務局や公証役場での手続は、原則として事前予約制です。予約の受付状況を調べてもらってから検索のための手続をすると良いでしょう。

発見した自筆証書遺言はその場で開封しない

法務局の遺言書保管所以外で自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所に検認を申し立てて立ち会いのもと開封しなければなりません。この手続をせず、発見したその場などで開封すると、5年以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。そればかりでなく、親族に遺言書の偽造・改ざんが疑われ、相続トラブルに発展する可能性も考えられます。

公証役場での検索可能期間には制限がある

作成から時間が経過している公正証書遺言および秘密証書遺言は、公証役場でも検索できない可能性があります。公正証書遺言の場合、保管期間は遺言者の死後50年(最長で証書の作成後140年か遺言者の生後170年)と決まっており、うち遺言検索サービスを利用できるのは平成元年以降に作成されたものと決まっています。

遺言検索サービス以前の公正証書遺言の注意点

平成26年4月1日以降、大規模災害の発生などに備え、公正証書遺言は原本と電子データの2つに分けて保管されるようになりました。この保管方法が始まる前の遺言書は、公証役場の被災などの影響で検索できなくなっている可能性があります。稀ではあると考えられますが、注意しましょう。

遺言書周りでお困りなら当事務所へご相談ください

遺言書の有無や場所がわからない場合、まずは故人の生前の発言や行動パターンから手がかりを探してみましょう。身辺や親しかった人の手元などで見つからないときは、法務局や公証役場に情報開示を求めるのが適切です。

遺言書が存在するにもかかわらず見つからなかった場合は、相続人間で揉めごととなる可能性が高くなります。探し方が不明のときや、公的機関への問い合わせ対応が難しいと感じるときは、お気兼ねなく当事務所にご相談ください。