目次

相続登記における法定相続情報証明制度とは

相続手続では、銀行や保険、登記などさまざまな場面で戸籍の提出が求められます。各相続人や被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、住民票の写しなど、取得する種類が多く、法定相続人が多いとその枚数分負担も増えてくるのが一般的です。また、相続手続において、原則的にこれらを原本での提出を要求されるため、手続がさらに煩雑になってきます。通常、この問題を解消するために、複数の戸籍を同時に用意することで効率的に進められますが、戸籍謄本は1通450円、古い戸籍謄本(原戸籍や除籍)は1通750円と、費用負担が大きくなっていきます。

これらの課題を解消するため、平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が導入されました。この制度では、戸籍一式の原本に代わり、法定相続情報一覧図というA4用紙1枚の書類を提出できます。銀行や保険会社だけでなく、相続登記においても、この一覧図を添付書類として利用可能です。

法定相続情報証明制度を利用できる人

法定相続情報証明制度を利用できるのは、基本的に被相続人の法定相続人のみです。加えて、法定相続人が未成年の場合には親、また法定相続人が成年後見制度を利用している場合は後見人といった法定代理人も、この制度を利用することができます。

さらに、法定相続人が信頼する代理人に委任することで、その代理人が制度を活用することも可能です。この場合、法定相続人からの委任状が必要になりますが、誰でも代理人になれるわけではありません。代理人として認められるのは、民法で定められた親族(6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族)に限られています。また、司法書士や弁護士といった専門資格を持つ代理人も該当します。

たとえば、法律に詳しい友人や近所の人に頼んでも、その人が法的な資格や親族関係を持っていない限り、代理人として手続を進めることはできません。代理人の選任には十分な注意が必要です。

法定相続情報証明制度のメリットと従来の手続との違い

法定相続情報証明制度は、相続人と提出先機関の双方に多くのメリットをもたらし、手続を効率化するための画期的な仕組みです。制度の具体的なメリットや従来の手続との違いについて詳しく解説します。

相続人側のメリット

前述したとおり、制度を利用することで、相続人は大量の戸籍謄本を各所に提出する手間が省けます。同じ戸籍を複数取得する場合には費用がかかりますが、この制度では無料で発行される法定相続情報一覧図を利用できるため、コスト削減にもつながります。さらに、この一覧図を複数枚用意しておけば、銀行など手続が必要な機関で同時に進めることが可能となり、相続手続がよりスムーズに進行します。

また、法定相続情報一覧図は、必要な枚数を無料で発行してもらえる点も大きな特徴です。一度戸籍一式を収集する手間はかかりますが、その後は追加の費用が発生しません。そのため、複数の機関で同時進行で手続を進める場合にも経済的です。

提出先側のメリット

銀行や税務署など提出先の機関にも大きなメリットがあります。従来は、提出された戸籍一式の原本を一枚一枚確認し、不備がないかをチェックする必要がありました。この作業には時間がかかり、手続の遅延を招くことも少なくありませんでした。しかし、法定相続情報一覧図は法務局が内容を確認済みのため、提出先はその内容を確認するだけでよくなります。これにより、業務負担が軽減され、相続手続全体が迅速化します。

従来の手続との違い

従来の相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在戸籍をすべて揃えて提出する必要がありました。また、これらの戸籍の原本を各機関に提出するため、次の手続を始めるまでに時間がかかるケースも多くありました。

一方で、法定相続情報証明制度では、法務局で発行された法定相続情報一覧図を戸籍一式の代わりとして提出できます。この一覧図を利用することで、法務局、税務署、銀行などの手続を同時進行で行えるようになり、相続手続の効率が飛躍的に向上します。

制度を利用すべきケース

法定相続情報証明制度は、相続登記だけでなく、相続手続を円滑に進めるための強力なツールです。特に、以下のケースでは積極的に利用すべきと言えるでしょう。

相続手続が多岐にわたる場合

被相続人が複数の銀行口座や証券会社口座を保有している場合など、相続に関する手続が多数発生します。このような場合、法定相続情報証明制度を利用すれば、膨大な戸籍を何度も提出する手間を省くことができ、迅速に手続を進めることができます。

相続関係が複雑な場合

相続人が多かったり、相続関係が複雑で戸籍謄本を大量に取り寄せなければならない場合にも、この制度が有効です。法定相続情報証明制度を使うことで、戸籍を一式まとめて提出することが可能となり、手続が大幅に簡素化されます。

法定相続分で登記する場合

遺言書がなく、遺産分割協議も行わずに法定相続分に基づいて相続登記を進める場合、法定相続情報証明制度は非常に適しています。この制度は法定相続人を明確に証明するため、登記の際に必要な戸籍原本の提出が不要となります。

遺言書や遺産分割協議がある場合

法定相続分と異なる分割内容の遺言書があったり、遺産分割協議が行われた場合でも法定相続情報証明制度を利用することができます。ただし、この場合、法定相続情報一覧図に加えて遺言書や遺産分割協議書、さらには相続関係説明図の添付が必要となる点に留意が必要です。

法定相続情報証明制度を利用しなくても良いケース

一方で、法定相続情報証明制度を使わなくても良いケースもあります。それは、戸籍の提出先が少ない場合です。たとえば、被相続人が銀行口座を1つしか所有しておらず、相続手続が少ない場合には、法定相続情報証明制度を利用して戸籍一式を収集する必要はありません。このような場合、従来の方法で手続を行う方がコストや手間を抑えることができます。

利用するための必要書類と手続方法

法定相続情報証明制度を利用するための必要書類と、手続方法について解説します。なお、本制度の申し出は法定相続人が行いますが、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のいずれかであれば代理で申し出が可能です。

戸籍謄本など必要書類を集める

法定相続情報証明制度を利用するには次の書類が必要です。

- 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類

- 被相続人の住民票(除票)

- 相続人の戸籍謄本(戸籍抄本)

- 申出人の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・住民票記載事項証明書など)

- 法定相続情報一覧図

- 申出書

なお、令和6年3月1日からは、被相続人の戸籍を取得する際に複数の自治体から戸籍発行が必要になった場合、一部コンピューター化されていないものを除いて最寄りの自治体でまとめて請求できるようになりました。そのため、これまでよりも戸籍関係の書類を簡単に収集できます。法定相続情報一覧図や申出書の書き方については後述で解説します。

このほかに、場合によっては次の書類も必要になってきます。

- 各相続人の住民票の写し

- 委任状

- 申出人と代理人に親族関係があることがわかる戸籍謄本

- 手続を代理する資格があることがわかる身分証明書の写し

各相続人の住民票の写しは、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要となります。法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意なので、記載が不要であれば用意する必要はありません。

委任状および申出人と代理人に親族関係があることがわかる戸籍謄本は、委任によって代理人が手続をする場合に求められ、手続を代理する資格があることがわかる身分証明書の写しは、弁護士や司法書士などが代理で手続を行う際に必要です。

法定相続情報一覧図の作成方法

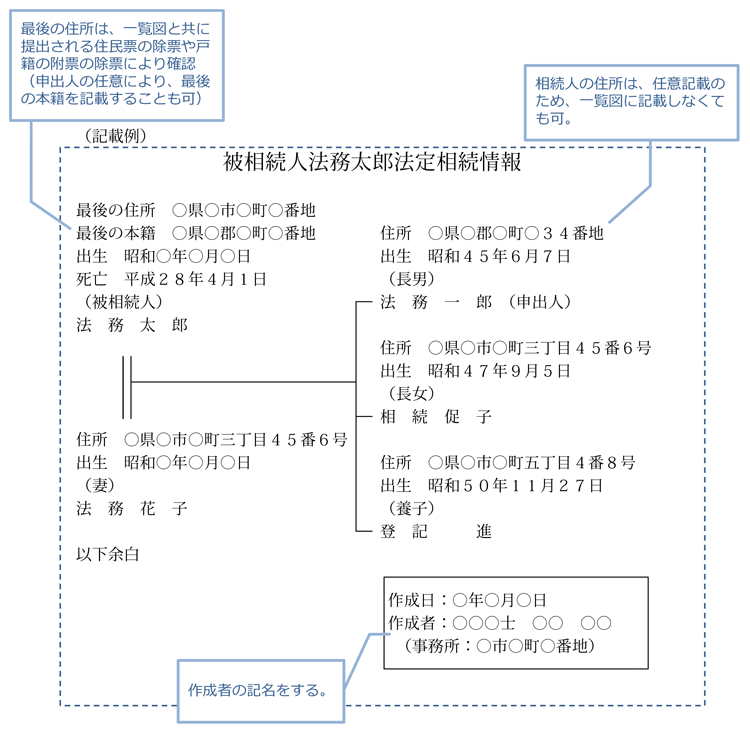

法定相続情報一覧図の作成方法、注意すべき点、そして記載項目について説明します。法定相続情報一覧図は、A4サイズの白い用紙を縦に使用します。記載方法としては、パソコンを使用することが推奨されますが、手書の場合はインクの消えないボールペンを使用しましょう。下記は法務局が開示している記載例です。

記載項目

- 被相続人の情報:最後の住所、最後の本籍、出生日、死亡日、氏名

- 相続人の情報:住所、出生日、続柄(戸籍の記載通りに記載)、氏名

- その他:「以下余白」と記し、作成者の情報、作成日、住所、氏名、作成者の押印

法定相続情報一覧図の作成において注意点

法定相続情報一覧図の作成は相続の状況によって記載すべき人や、注意事項などが異なります。以下状況別ごとに覚えておきたいポイントを解説していきます。

法定相続人ではない者の記載について

- 記載しない人:離婚した配偶者や、死亡前に離縁した養子など

- 記載すべき人:遺産分割協議で遺産をもらわない人、相続放棄をした人

相続のケースごとの注意点

- 代襲相続:代襲相続人の情報を記載し、亡くなった相続人は氏名でなく「被代襲者」と記載し、その死亡日を記入

- 数次相続:被相続人とその相続人を同一の法定相続情報一覧図に記載できない

- 相続人の廃除:相続人の廃除があった、相続人は法定相続情報一覧図には記載しない

- 遺産分割による持分の変更:法定相続情報一覧図には持分が変わっても記載しない

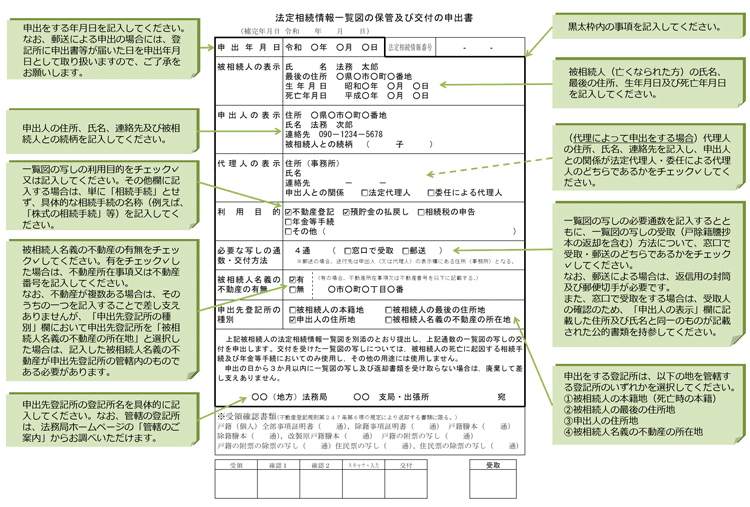

申出書の書き方

最後に、法務局に提出するための申出書を作成します。申出時に提出する申出書の書き方について、法務局の記載例を参考にしながら解説します。

【申出書の記入例】

| 申出年月日 | 申出書を提出する年月日を記入 |

|---|---|

| 被相続人の表示 | 被相続人に関する情報を記入 |

| 申出人の表示 | 申出人に関する情報を記入 |

| 代理人の表示 | 代理人が申し出る場合に記入 |

| 利用目的 | 利用目的を選んでチェックを入れる |

| 必要な写しの通数・交付方法 | 一覧図の写しの必要枚数と受取方法を記入 |

| 被相続人名義の不動産の有無 | 「有」「無」どちらかにチェックを入れ、「有」の場合は不動産に関する情報を記入 |

| 申出登記所の種別 | 申出登記所の種別いずれかにチェックを入れる |

| 申出登記所 | 申出登記所の名称を記入 |

申出書の様式は法務省公式サイトからダウンロードできるほか、法務局でも入手可能です。申出は郵送で行うこともでき、その場合、返信用封筒と切手を同封します。提出した戸籍や住民票はすべて返却されますが、本人確認資料として提出した住民票の写しは返却されませんのでご注意ください。

窓口返却を希望する場合は、申出時に交付される引替え札と本人確認書類(運転免許証など)を持参する必要があります。なお、法務局によって手続の詳細が若干異なることもあります。

法務局へ申し出る

法定相続情報一覧図を作成したら、必要書類と合わせて管轄の法務局へ提出します。管轄は、以下のどれかに当てはまる法務局です。

- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局

- 被相続人の最後の本籍地を管轄する法務局

- 相続の対象となる不動産の住所地を管轄する法務局

- 申出人の住所地を管轄する法務局

直接法務局に行けない場合、郵送での提出も可能です。その際の郵送代は自己負担になり、返信用封筒を用意する必要があります。

「法定相続情報一覧図の写し」が発行される

申し出が完了すると、登記官が内容を確認したうえで、法定相続情報一覧図が発行されます。一覧図の写しには偽造防止のために登記官による認証文が記載されており、相続登記をはじめとした各種の相続手続に利用できます。

法定相続情報一覧図の写しは必要な枚数を無料で発行できるので、届出先の分だけ発行しておきましょう。申し出の際に提出した法定相続情報一覧図は法務局で5年間保存され、その期間内であれば写しを再発行できます。法定相続情報一覧図の写しは、相続登記以外にも以下のような手続に利用できます。

- 預貯金の払い戻し

- 銀行口座・証券口座などの名義変更

- 相続税の申告

- 死亡保険の請求

- 遺族年金・死亡一時金などの請求

法定相続情報証明制度を進めるうえでの注意点

法定相続情報証明制度を利用するうえでの注意点を紹介します。間違いやすい事例や手続上の注意点を知っておくことで、正しく手続できるようにしておきましょう。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は別物

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図というものがあります。

相続関係説明図があると提出した戸籍謄本などの原本の還付を受けられるため、相続登記の際に作成して提出することがありますが、相続関係説明図は法務局から認証を受けた書面ではなく書き方に決まりもありません。そのため、法定相続情報一覧図とは異なり、相続関係説明図を提出しても戸籍謄本などの書類の提出を省略することはできません。

両者は内容も似ていますが、使い道がそれぞれ異なるので混同しないよう注意しましょう。

相続放棄や遺産分割協議の内容は反映されない

相続人の1人が相続放棄したことや、遺産分割協議によって誰がどの財産を相続するかといったことは、法定相続情報一覧図には反映されません。法定相続情報一覧図は戸籍に代わる書類であり、遺産分割協議書に代わるものではないため、相続発生後の事情は反映されないのです。

ただし、相続人の廃除があった場合は法定相続情報一覧図に反映されます。相続人の廃除とは、一定の条件を満たした相続人から相続の権利をはく奪するものです。廃除は戸籍に記載される内容であるため、法定相続情報一覧図にも反映されます。

戸籍謄本などの束以外の添付書類は必要

法定相続情報一覧図は戸籍の代わりになる書類であり、そのほかの添付書類まで提出を省略できるわけではありません。

たとえば、遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書が必要であり、遺言の内容に従った相続であれば遺言書の提出も必要です。また相続登記の申請を司法書士などに委任した場合、委任状を添付する必要があります。

ケースによって相続登記の必要書類は異なるので、法定相続情報一覧図のほかにどんな書類が必要になるかは、ケースに応じて確認しなければならないことに留意してください。

一覧図の写しの保存期間は5年間

法定相続情報一覧図は何度でも再交付してもらえますが、保存期間が申し出た日の翌年から起算して5年間と定められています。保存期間を過ぎると再発行できないので、相続手続に法定相続情報一覧図が必要な場合、保存期間内に手続を行うようにしましょう。期間経過後に交付を受けたいときは、再度法定相続情報一覧図を作成して法務局から認証を受ける必要があります。

すべての機関で扱えるわけではない

法定相続情報一覧図の写しは、銀行や証券会社などによって受け付けてもらえない場合があります。法務局で行う相続登記には使用できますが、そのほかすべての機関で使えるわけではないことに注意してください。金融機関などで法定相続情報一覧図の写しを使用する際は、あらかじめ利用できるかどうか確認しておくとよいでしょう。

利用するには被相続人・相続人全員が日本国籍であること

法定相続情報証明制度は、戸籍の記載内容を関係図に表した制度であるため、戸籍情報という制度がない海外において、外国籍がいる場合は当制度を利用することはできません。逆に海外在住であっても日本国籍を有している場合は、制度を利用することは可能です。

法定相続情報証明制度の準備や相続登記は司法書士へ

法定相続情報一覧図は相続登記をはじめ、さまざまな手続で利用できます。複数の届出先がある場合、法定相続情報証明制度を活用すれば効率的な手続が可能でしょう。ただし、法定相続情報一覧図は戸籍の代わりになる書類であり、そのほかの添付書類まで提出を省略できるわけではありません。

相続登記の提出書類はケースによっても異なるので、手続に不安がある場合はぜひ司法書士にご相談ください。法定相続情報証明制度の利用方法から相続登記まで、一貫してサポート可能です。司法書士に依頼することで、相続登記の手続を手間なくスムーズに行うことができます。