目次

相続における不動産の名義変更とは

相続における不動産の名義変更とは、所有者の死亡により不動産の名義変更を行う旨を、所定の書式で法務局に届け出る「登記」を意味します。土地や建物の所有権が移転したことを公に記録するための手続である「所有権移転登記」のひとつで、相続をきっかけとすることから、一般的に相続登記と呼ばれます。

所有権移転登記(相続登記)と登記簿の関係性

不動産の情報は法務局の「登記簿」で管理され、土地・建物の所有者については「登記名義人」と呼ばれます。不動産情報に何らかの変更があれば、登記によって記載内容を変更する必要があり、不動産の所有者にあたる登記名義人が変わる場合も同様です。

土地や建物について相続に伴う所有権移転登記(相続登記)を申請すると、以前の登記名義人の死亡により相続が発生したことに加え、新しい所有者として相続人の氏名・住所が登記簿に記載されます。売買、贈与、離婚による遺産分割などによって登記申請した場合も、同じように登記簿の記載事項が変わります。

相続登記はなぜ必要なのか

相続登記は亡くなった人から取得した不動産の権利を行使するときに欠かせません。

具体的には、不動産に対して買主・賃借人・親族・リフォーム施工業者などが関わるときにはあらかじめ相続登記を完了させ、登記事項証明書(ある時点の登記簿の記載事項を証明できる書類)で所有者だと証明する必要があります。

また、今までは基本的に登記の設定は所有者の意思に委ねられていましたが、令和6年4月1日から民法および不動産登記法の改正により、相続登記の義務化がスタートしました。今後は一定期間内に相続登記しないと罰せられるルールも設けられています。

改正前の法律では、実家や事業用地を先祖代々自分たちで使用する限り、相続登記しなくても罰則などの不都合は起きません。そのため、過去いずれかのタイミングで管理者がいなくなり、登記簿から所有者を探すこともできない「所有者不明土地」が全国的に多数発生していました。今回の改正はこの問題解消を主な目的としています。

なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産にも登記の義務があり、施行日から3年以内に所有権移転登記を完了して取得した人の名義にする必要があります。

相続不動産を名義変更しない場合のデメリット

相続登記しなかった場合、様々なトラブルが発生する可能性があります。不動産をもらい受けた人の名前と登記名義人が一致しないことから、所有権に基づく主張やさまざまな処分ができないのです。

相続の複雑化(数次相続)が発生するリスク

相続不動産の名義変更を放置すると、数次相続と呼ばれる相続の複雑化が発生するリスクがあります。たとえば、相続人が亡くなった場合、その相続人の相続人が新たに加わることになります。これにより、相続人間の合意形成が困難になるだけでなく、遺産分割協議や手続に多大な時間と労力がかかることになります。

不動産の売却ができない

相続不動産の名義変更を放置すると、不動産会社に売却を依頼した際に未登記のため断られるリスクがあります。登記が未完了のままでは、正式な所有者としての権利が証明できず、売却手続が進まないことがあります。このため売却の機会を逃し、資産の流動性が低下する可能性があります。

賃借人や不法占拠者に対して強制退去の手続ができない

賃借人や不法占拠者とのトラブルが発生した際に、強制退去の手続ができないことがあります。未登記の状態では、正式な所有者としての権利が証明できず、法的手続が進まない場合があります。このため、賃借人や不法占拠者に対して適切な対応ができず、問題解決が困難になります。

名義変更の手続の流れ

名義変更の手続は「必要書類をどの手順で集めるのか」「法務局に書類を提出した後はどうなるのか」などのように、相続登記の全体像の流れを頭に入れておくとスムーズです。

登記申請のやり方・流れの全体像を6ステップにまとめると、下記のようになります。

- 遺言書または遺産分割協議書の準備

- 相続関係がわかる戸籍謄本の収集

- 住民票の写し・印鑑登録証明書などの収集

- 登記申請書の作成

- 法務局へ書類提出

- 登記識別情報通知書の受け取り

遺言書または遺産分割協議書の準備

相続登記の申請では、対象の不動産を取得した人を法的に証明する手段として、遺言書または遺産分割協議書を提出するよう求められます。これらの書類が揃わないうちは、法的には「相続人全員の共有物」となる点に注意しましょう。

相続が開始されたら、まずは遺言書を探します。有効な遺言書がないケースでは、相続人全員で話し合って不動産や財産の取得者を決め、その合意内容を記した遺産分割協議書を作成します。

相続関係がわかる戸籍謄本の収集

登記申請では、被相続人(亡くなった人)と法定相続人全員の関係について、それぞれの戸籍謄本を提出して証明しなくてはなりません。必要な戸籍謄本の範囲は、立場によって変わります。

必要な戸籍謄本の範囲

- 被相続人:出生から死亡までのすべての戸籍謄本

- 法定相続人(※):それぞれ被相続人との身分関係(続柄)がわかる戸籍謄本

※被相続人の子がすでに亡くなっていて孫が相続人になるようなケース(代襲相続)では、その亡くなった被代襲相続人との関係も証明する必要があります。

住民票の写し・印鑑登録証明書などの収集

登記申請では、不動産を取得する人の現住所の証明として、住民票の写しが必要です。所定の登記申請書や遺産分割協議書に押す印鑑については、実印を用いた上で印鑑登録証明書も欠かせません。戸籍謄本を集めるステップとほぼ平行で、上記書類も収集します。

また、相続登記が完了した後に戸籍謄本一式を返却してもらいたいときは、家系図に似た相続関係説明図の作成も必要です。

登記申請書の作成

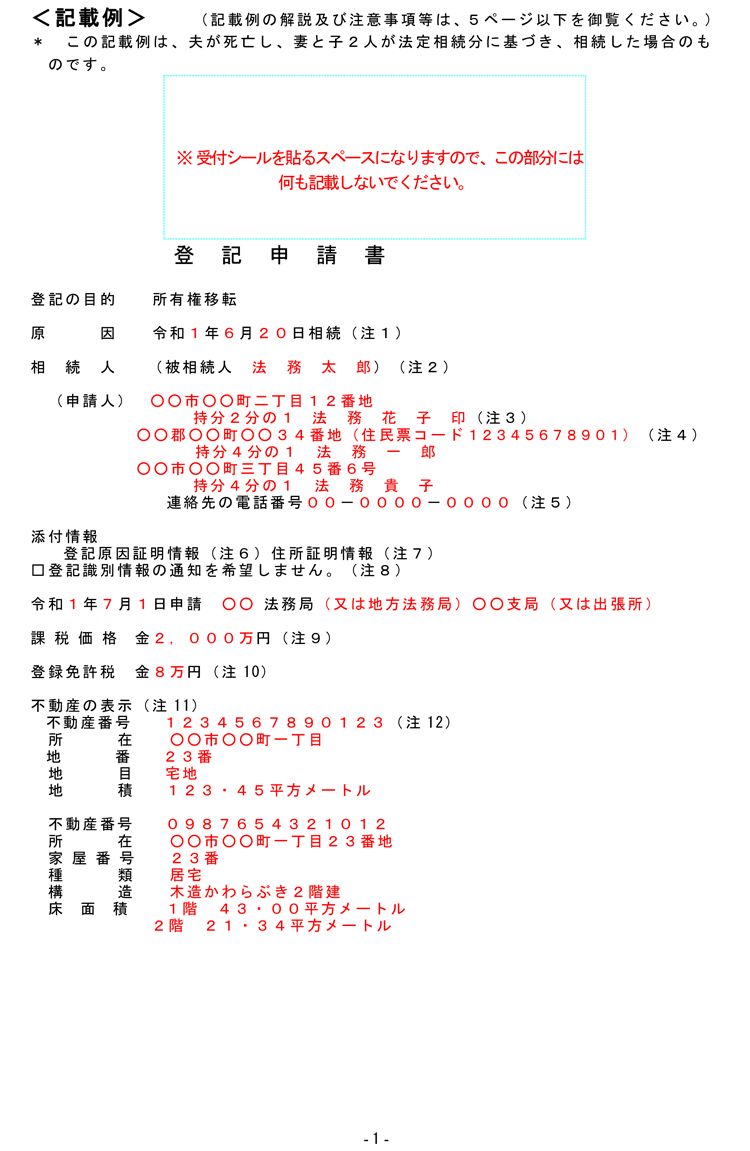

相続登記の申請に必要な添付書類が揃ったら、法務局公式サイトなどから登記申請書を入手し、不動産の取得状況に応じた内容を記入します。遺産分割協議で不動産を取得するケースでの記載例は以下のとおりです。

【登記申請書の記載例】

法務局へ書類提出

相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。たとえば、東京在住の人が埼玉県にある実家を相続する場合は、さいたま地方法務局で登記申請します。それぞれの管轄法務局を確認し、収集した必要書類と登記申請書を提出しましょう。

法務局での登記申請の方法は、窓口や郵送での書類提出以外にも、電子的な手続であるオンライン申請に対応しています。

登記識別情報通知書の受け取り

相続登記のため提出した書類は審査に回されます。審査を通過して登記完了となった場合は、登記識別情報通知書が届きます。

不動産を売却したり、抵当権を設定しローンを組むときは、通知書に記載のある登記識別情報が必要です。届いたものは大切に保管しておきましょう。

不動産の名義変更で必要な書類

不動産の名義変更で必要な書類は相続状況によって異なるケースがあります。ここではパターンとして分かれやすいケースを例に、主に必要になる書類を解説していきます。

遺言書がある場合

遺言書がある場合における名義変更の必要書類は以下のとおりです。

| 書類名 | 取得方法 |

|---|---|

| 遺言書 | 被相続人が生前に作成 |

| 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要) | 被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所 |

| 被相続人の戸籍謄本 | 最寄りの市区町村役場※ |

| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場 |

| 不動産を相続する人の戸籍謄本 | 最寄りの市区町村役場※ |

| 不動産を相続する人の住民票 | 相続する人の住所地の市区町村役場 |

| 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言書で指定されている場合は不要) | 被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場 |

| 登記申請書 | 法務局窓口・法務局公式サイト |

※戸籍証明書の広域交付が対応していない市区町村役場や、取得者がきょうだいである場合は、本籍地の市区町村役場の窓口で申請

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の名義変更で必要書類は以下のとおりです。

| 書類名 | 取得方法 |

|---|---|

| 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の捺印あり) | 相続人全員で作成 |

| 被相続人出生から死亡までの連続した戸籍 | 最寄りの市区町村役場※ |

| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場 |

| 相続人全員の戸籍 | 最寄りの市区町村役場※ |

| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 相続人の住所地の市区町村役場 |

| 不動産を相続する人の住民票 | 相続する人の住所地の市区町村役場 |

| 登記申請書 | 法務局窓口・法務局公式サイト |

※戸籍証明書等の広域交付が対応していない市区町村役場や、取得者がきょうだいである場合は、本籍地の市区町村役場の窓口で申請

遺言書も遺産分割協議書もない場合

相続人が1人、または法定相続分で手続を行う場合の名義変更で必要書類は以下のとおりです。

| 書類名 | 取得方法 |

|---|---|

| 被相続人出生から死亡までの連続した戸籍 | 最寄りの市区町村役場※ |

| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場 |

| 相続人全員の戸籍 | 最寄りの市区町村役場※ |

| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 相続人の住所地の市区町村役場 |

| 不動産を相続する人の住民票 | 相続する人の住所地の市区町村役場 |

| 登記申請書 | 法務局窓口・法務局公式サイト |

※戸籍証明書等の広域交付が対応していない市区町村役場や、取得者がきょうだいである場合は、本籍地の市区町村役場の窓口で申請

不動産の名義変更にかかる費用

相続登記の費用は、司法書士に依頼するか否かで大きく変わります。しっかりやり方を調査した上で自力でやれば安く済みますが、ケースによっては司法書士に依頼せざるを得ない場合もあります。

登記申請のため最低限かかる費用

相続登記にかかる費用は、自分で行った場合でも最低限かかる費用があります。詳しくは下記になります。

| 項目名 | 費用 |

|---|---|

| 登録免許税 | 固定資産税評価額に0.4%をかけた金額 |

| 戸籍謄本 | 450円 |

| 除籍謄本 | 750円 |

| 住民票 | 200円~300円 |

| 戸籍の附票 | 300円 |

| 印鑑登録証明書 | 200円~300円 |

上記に加えて、申請のため必要な郵便切手代・交通費を含めると数万円程度かかると見越しておきましょう。この金額は相続人の人数や不動産の固定資産評価額によって変動する点には留意しておいてください。

司法書士に依頼する場合の追加費用

- 相談料(無料の場合あり)

- 司法書士報酬(登記申請の代行を依頼する場合)

司法書士の報酬額は、依頼する内容や事務所によって異なります。以下は、日本司法書士会連合会が平成30年1月に司法書士報酬について調査した集計結果です。この金額を踏まえつつ、次の「相続登記の費用が高額化するケース」を確認していきましょう。

|

地区 |

低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 |

|---|---|---|---|

| 北海道地区 | 2万8320円 | 6万983円 | 9万7843円 |

| 東北地区 | 3万5457円 | 6万667円 | 9万9733円 |

| 関東地区 | 3万9212円 | 6万5800円 | 10万3350円 |

| 中部地区 | 3万7949円 | 6万3470円 | 11万6580円 |

| 近畿地区 | 4万5842円 | 7万8326円 | 11万8734円 |

| 中国地区 | 3万7037円 | 6万5670円 | 11万1096円 |

| 四国地区 | 4万683円 | 6万5578円 | 9万9947円 |

| 九州地区 | 3万8021円 | 6万2281円 | 9万6892円 |

※参照:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)│日本司法書士会連合会

相続登記の費用が高額化するケース

相続登記の費用は、亡くなった人が所有していた不動産の数や、共同相続人の数、そして登記申請がどの程度複雑になるかどうかで増減します。高くなるケースとして、次のようなものが考えられます。複数の要因が絡めば、費用が高額化するだけでなく、相続登記の申請難易度も上がります。

複数の不動産を相続するケース

2個以上の不動産を相続する場合、それぞれについて登記申請する必要があります。その数に応じ、登録免許税、必要書類の交付手数料、司法書士報酬がかかります。

相続人が多数いるケース

相続登記では、民法で定める相続権を有する人(法定相続人)の関係を証明するため、すべての相続人について戸籍謄本や住民票の提出を必要とするのが原則です。書類交付は1通ごとにかかり、交付手数料の総額は相続人の数に応じて増減します。

登記申請が複雑になるケース

相続登記を必要とするケースでは、登記上の土地の敷地を分割する「分筆」や、隣り合った土地を合体させる「合筆」を伴うことがあります。そのほかにも、相続登記が義務でなかった影響で、前回の登記が未了のせいで登記名義人が祖父母世代になっている場合があります。このようなケースでは、登記申請のやり方が複雑になり、費用が全体的に高額化します。

相続した不動産の名義変更でよくある質問

相続登記は申請に着手する前の段階で色々な壁が立ちはだかっています。生涯に何度も経験するような手続ではなく、予想もしなかったことで迷うケースは多々あるでしょう。以降では不動産相続と名義変更における、よくある疑問点について解説します。

不動産の遺産分割にはどんな方法がある?

土地・建物の遺産分割は、利用状況や今後の見通しに合わせて方法を検討します。

相続人が複数いるケースでは「平等に持分を決めて共有名義にする」のが公平と考えられがちですが、あまりおすすめできません。リフォームや売却、賃貸など、活用や維持管理にあたって、ほとんど常に共有者全員で協力する必要があるためです。

共有を含む不動産の遺産分割のやり方として、以下のようなものがあります。

- 共有:土地・建物を複数の相続人の共有にする

- 現物分割(※):特定の相続人が不動産を単独で取得する

- 換価分割:土地・建物を売却し、代金を分割する

- 代償分割:特定の相続人が単独で取得する代わりに、相続分に応じた金銭を払う

※遺産に含まれる個々の不動産について売却・分割・共有などはせず、1人で貰い受ける場合を指します。「預貯金はAさんが全額もらう、その代わりに実家の土地・建物はBさんの名義にする」といった遺産分割方法です。

3年以内に遺産分割が終わらない場合の対処方法は?

相続による不動産取得を知った日から3年以内に遺産分割が終わりそうにない場合、同期限内に相続人申告登記をしておけば罰則はありません。親戚と連絡が取れないなどの理由で遺産分割協議が進まなかったり、協議自体が長引いたりするケースが当てはまります。

なお、遺産分割が長引く場合には、次のポイントに要注意です。

相続人申告登記の留意点

- 申請は各相続人が単独で行う必要がある

- 正式に相続登記するまで「所有者であること」を証明する効果はない

遺産分割が長引くこと自体に関する留意点

- 遺産分割未了でも相続税の申告は必要(※)

- 申告期限を伸ばしたいときは、もともとの期限内の申請が必要

※相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。実際の相続手続では、何らかの事情がない限り、上記申告期限内に遺産分割および相続登記を完了させられるのが理想です。

相続登記を司法書士に依頼するメリットは?

相続登記の手続を司法書士に依頼するメリットは、自分で手間や時間を割くことなく、迅速かつ確実に不動産の名義変更を完了させられる点です。

登記申請の全体の流れを見ると、書類収集だけでも膨大な数になります。わからない部分を残したまま手続すると、何度も間違いを指摘され、交通費や郵送費を余分に負担することになり、結果的に高くついてしまうかもしれません。

特に下記のようなケースは、司法書士の有する専門的な知識・経験を必要とします。最低限、相談だけでも利用した方がいいと言えます。

- 前回の相続登記が終わっていない

- 土地の分筆・合筆を伴う名義変更がしたい

- 相続人の数が非常に多く、必要な連絡だけでも煩雑で手間がかかる

- 相続人に、未成年者や障がい(認知症など)の影響で適切な判断ができない人がいる

相続登記は手間と期限に要注意

相続における不動産の名義変更は、正式には所有権移転登記(相続登記)と言われ、売却などの今後の対応を所有権に基づいて行うために必要です。亡くなった人の不動産について新しい所有者へと名義変更するには、登記申請書と戸籍謄本などの必要書類を提出し、登記を完了させなければなりません。これは非常に手間がかかる上、法改正後は3年以内に相続登記するよう義務付けられました。

相続登記は多くの人にとって馴染みのない手続である上に、事例によって提出書類や対応が変わります。自分たちでやろうとすると、時間や費用が余計にかかってしまうかもしれません。少しでも「難しい」と感じる場面があれば、司法書士に相談し、知識と豊かな経験に基づくアドバイスをもらうと安心できます。